県会議長をつとめた、武部毅吉(たけべ ぎきち)

明治15年(1882年)7月5日に頼成の武部冉之(たけべぜんの)の長男として生まれました。早稲田大学を卒業したあと25歳でアメリカに渡り、新聞や雑誌の出版の仕事をするかたわら、農業、特に養鶏について研究しました。

大正8年(1919年)、頼成に帰りアメリカから白色レグホンを輸入して大きな養鶏場を営みました。昭和6年(1931年)から4期つづけて県会議員に当選し、その間には議長もつとめました。

地元の般若村では、村長、農業会会長、警防団長などをつとめ、昭和19年(1944年)には、富山県食糧営団理事長に選ばれ、太平洋戦争中や戦後の食糧の乏しい時に、県民の食糧を確保するために力を尽くしました。

本願寺勧学職になった、瀬成世眼(せなり せげん)

頼成の西慶寺(さいけいじ)第16世の住職です。安政2年(1855年)8月2日、婦負郡下野村の野尻平蔵の次男として生まれました。

23歳で得度して西慶寺の住職となりました。49歳のとき仏教大学の教授になり多くの著書などもあらわしました。63歳の年、本願寺派に18人しかいない勧学(かんがく)(本願寺派僧侶の学問的な最高の位)につきました。さらに大正10年(1921年)には真言宗大本山である高野山金剛峯寺より允可阿闍梨(いんかあじゃり)(修行僧の師となる高僧)の称号をおくられ僧正(僧侶の階級で大僧正につぐ高い位)の地位をさずけられました。

昭和6年(1931年)2月24日、76歳で亡くなりました。

県内河川の改修工事に尽くした、竹部弥平次(たけべ やへいじ)

天保5年(1834年)12月15日、武部喜兵衛(たけべきへい)の次男として生まれました。10歳の時、頼成村の肝煎(きもいり)竹部弥三右衛門(たけべやそえもん)の養子となりました。算術や測量術を勉強しましたが、その優れた力を認められて24歳の時、加賀藩から土地の測量をする縄張人という役目を与えられました。藩が敦賀と琵琶湖の間に運河を作る計画をしたときには、その仕事にかかわりました。

明治に入ってからも新政府から測量の技術を買われて、地租改正の仕事に携わりました。その後は長らく礪波郡書記という役職をつとめました。神通川、庄川、小矢部川改修工事にもその技術力を買われて力をふるいました。

県の役職をやめたあとは、伏木の勝興寺や井波の瑞泉寺のお世話に残りの人生を捧げました。大正7(1918年)年7月11日、84歳の高齢で安らかにその生涯を閉じました。

本願寺再建に力を尽くした「仏の庄太郎」こと、 坂東忠兵衛

「仏の庄太郎」は本名を坂東忠兵衛(のちに庄太郎と改名)と言い、天保5年(1834年)10月10日、般若村頼成坂東太郎兵衛(三代目、現当主は八代目和雄氏)の五男として生まれました。

幼い頃から信心の心が篤く、21歳の時に京都へ赴き 砺波詰所で寝起きしながら、廃仏毀釈(はいぶつきしゃく※注)で衰退していた本願寺の復興・再建に力を尽くしました。京都では出身地の地名にちなんで「砺波、砺波」と呼ばれたので、いつしか砺波庄太郎が通称となりました。

その暮らしぶりは質素で、真冬でも足袋をはくことはありませんでした。巨体ながら性格は温厚篤実、人々からは 「仏の庄太郎」と呼ばれて尊敬を集めていました。しばしば法主の北陸巡化(じゅんげ)に随行して、真宗の布教や本堂再建の浄財集めに努めましたが、明治36年(1903年)、所用で井波別院に出かけたおりに病に倒れ、同年6月21日、数え年71歳でこの世を去りました。

庄太郎の死去に際し、在家の一信者としては破格の葬儀が本山総会所において営まれ、連枝(れんし)摂光院をはじめ、本山関係者数百人が会葬して生前の大きな功績を称えました。また、実家の坂東家で営まれた葬儀にも、庄太郎の徳を慕って、近郷近在から千人もの人々が参列したといわれています。

※注 明治維新の時、寺院や仏像を焼いたり打ち壊わしたりする動きが全国的に起こりました。これを「廃仏毀釈」と言います。

教育の発展に寄与し正六位勲四等に叙せられた、永森文秀

永森文秀は明治32年12月18日、頼成常称寺で生まれました。 東京高等師範学校養国語漢文科を卒業後、大分県立日田高等女学校(現日田高校)に赴任し、 以後静岡男子師範学校(現静岡大学教育学部)、富山県立滑川高等女学校、旧制高岡中学、新湊女学校(校長)などで教鞭を執りました。太平洋戦後の学制改革にあたり、出町中学、 出町高校の創設に力を尽くしました。

出町中学の初代校長を務めたほか、津沢高校、清光女子高校などの校長を歴任しました。この間、砺波市の教育長、公平委員会委員長や初代の中央公民館長などを務め、砺波市勢の進展にも貢献されました。これらの大きな業績により、文部大臣表彰、 自治大臣表彰を受章されました。

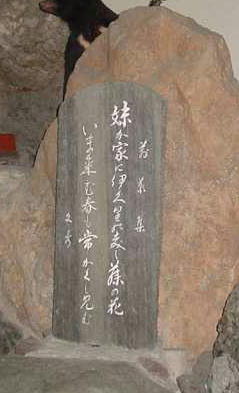

また、常称寺の住職を務めるかたわら、本願寺教導使として真宗の布教にあたり、その業績により本願寺から二度にわたり表彰を受けられました。号を思水と称して詩文や書にも秀で、師の手になる「妹が家に伊久里の森の藤の花 いま来む春も常かくし見ゆ」の万葉歌碑が寺尾温泉にあります。「心に灯はともる」「今日の歩みのやすらぎ」「蓮如上人御一代記聞書のこころ」「憂えを超える道」「先賢法話」「漢文典初歩」など、漢籍や仏道に関わる深い教養に裏打ちされた多くの著書があります。昭和60年6月7日没、享年87歳でした。